今年极空间夏季新品发布上Z4家族再添一员猛将——Z4Pro+,同样带来了标准版和性能版:

那么新款有哪些不同呢?按照极空间以往的惯例:

- 硬件升级,往往是CPU采用最新款,提升性能或能效比;

- 极空间OS系统升级,带来更多的功能,部分功能可能需要新款才能适配;

- 外观或内在进一步强化,或静音或抗震或细节质感提升等。

这一次的Z4Pro+也不例外,我们先简单来看看:

文章目录

再进化

下面就基于上述三个维度来展开说说。

硬件提升方面

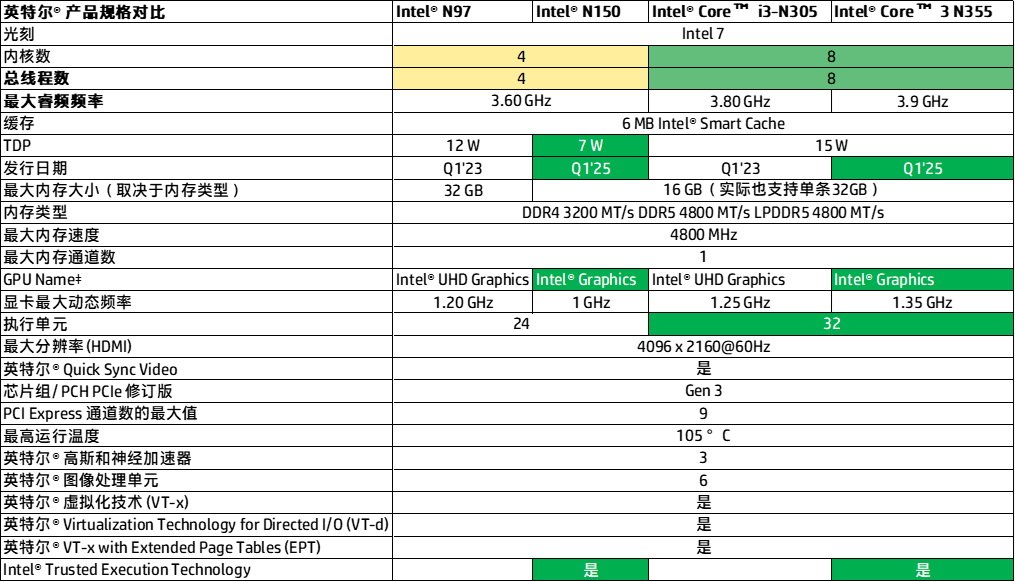

极空间Z4Pro标准版N97性能版i3-N305,新款Z4Pro+对标升级为标准版N150和性能版i3-N355。

从发行时间来看,新款均采用今年上市的CPU,主要的优势在于提升了能效比,保持同等性能下功耗更低。核显方面略有不同,新款Intel Graphics相比Intel UHD Graphics系列,其实新款是UHD的三倍性能。从细节上来看,新的两款CPU均支持Intel Trusted Execution Technology技术,该技术有利于提升数据存储的安全性和完整性,所以这次升级的CPU比较有意思。

所以综合来看,一方面能效比提升了,一方面核显编码等性能提升了几倍,那么有用吗?当然有的。

系统功能层面

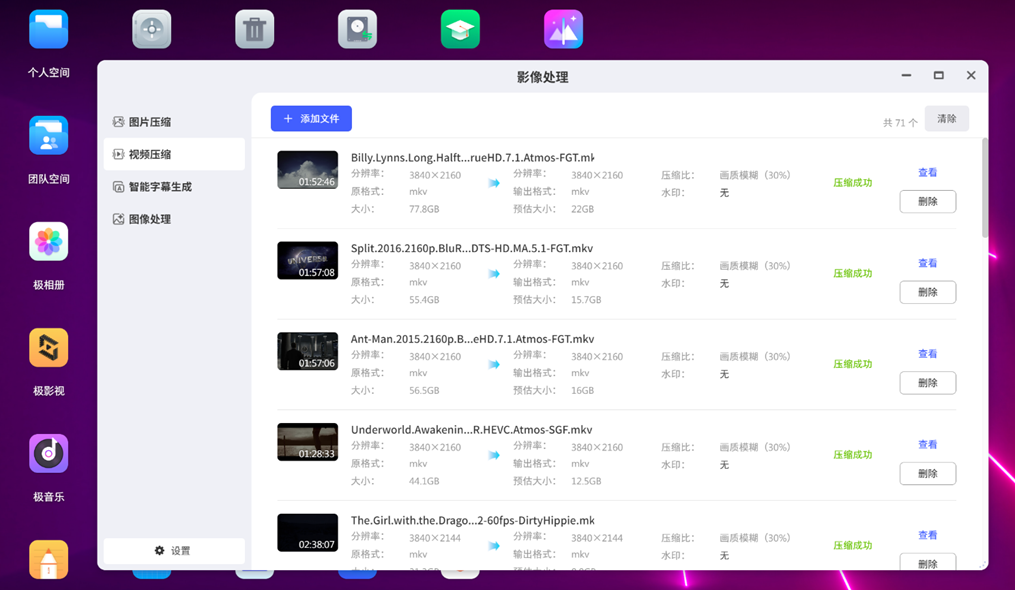

比如从极空间在手机APP上支持了影像处理功能,到今年已经覆盖到PC端也可做视频压缩编码处理。

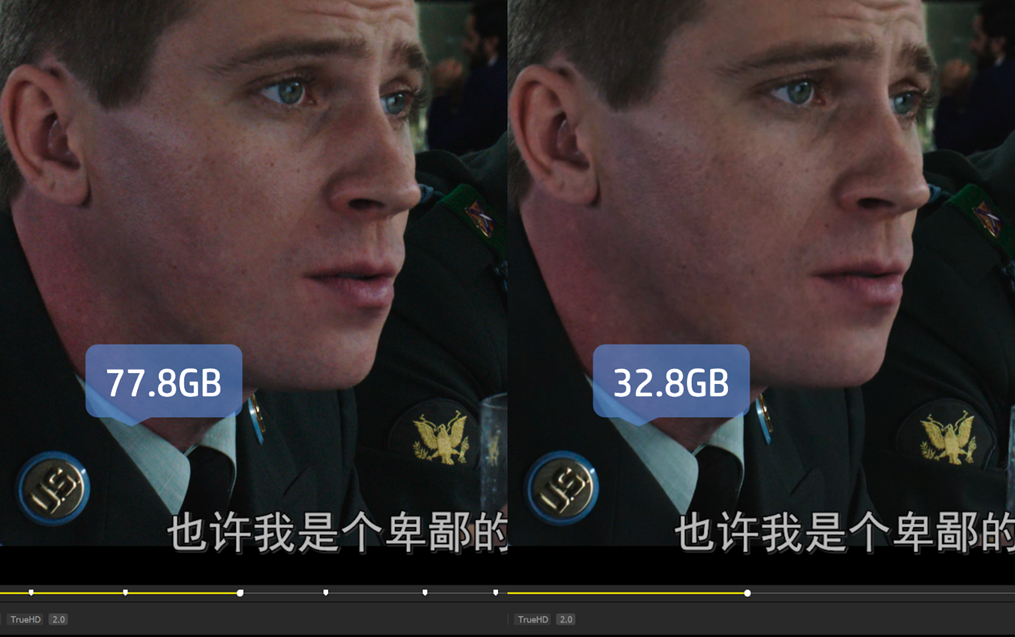

如上,以大路哥实际场景为例,通过后台的视频压缩编码任务,仅71个任务就腾出了2TB空间。而新的CPU意味着这样的场景需求,编码速度会更快,这对于仓鼠屯片玩家来说是极好的。可能有的朋友会说,大路哥你把70多GB的电影压缩到20多GB不会影像画质吗?非也非也。

如果收藏的片源够多,就会发现很多片源,尤其是老电影本身码率虚高,实际压缩后并不会降低画质:

可以看到如上基于极空间的30%压缩档位,足足节省了35GB,但是效果几乎看不出区别。如果我们继续放大看,损失的细节本身也不多,退一步讲原片的质量也不算特别好:

而极空间作为NAS设备,天生的7 x24小时运行设备,利用低功耗处理视频编码任务再好不过了。无需占用PC核显、独显资源,而且按照Z4Pro性能版i3-N305的实际处理能力,一般90分钟视频任务窗口也仅为30~70分钟左右,而新的i3-N355自然可以更快,更好的处理大量的视频编码压缩任务。

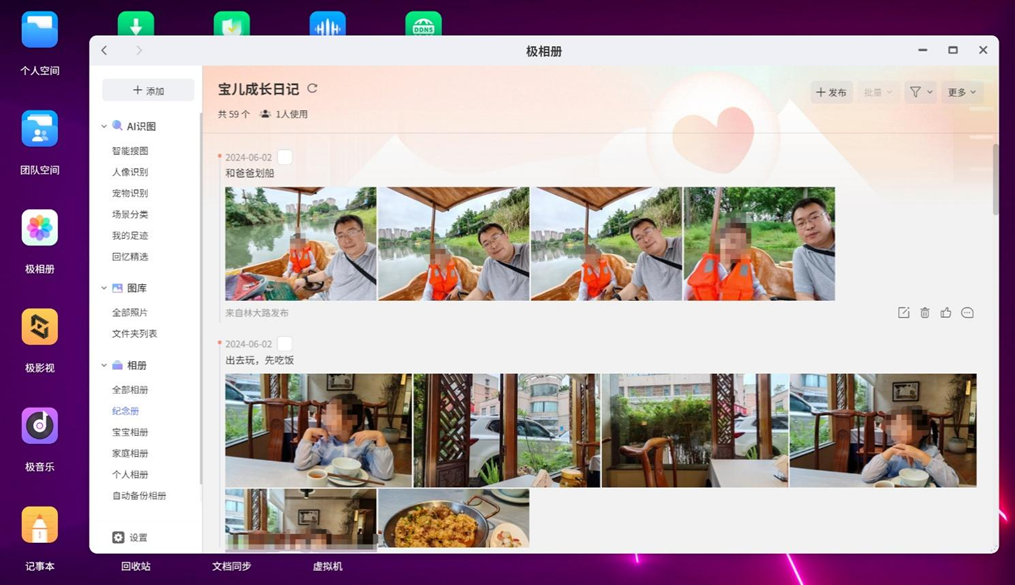

除了视频编码外,极空间这两年在AI方面的推进也非常迅猛,以相册为例:

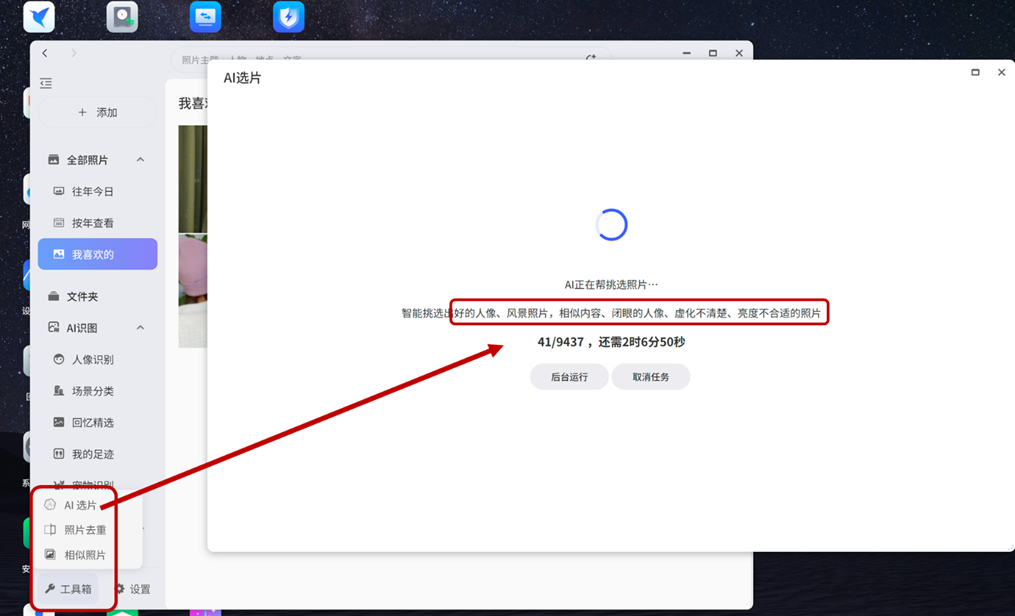

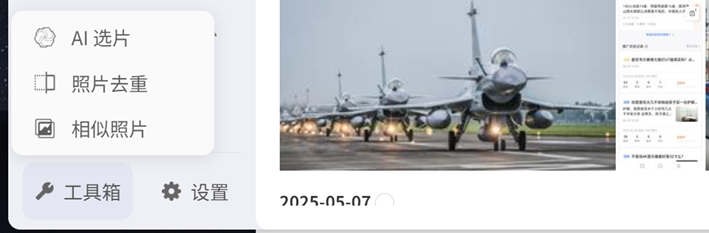

如上在“极相册”中新增了“工具箱”,工具箱包含“AI选片”功能,顾名思义可以协助用户筛选海量的拍摄素材,借助AI即可扩大生产力,NAS不仅仅再是存储备份工具,而是生产力。当然类似的AI应用极空间可以说太多了,后续大路会分享更多大家感兴趣的场景和内容。

细节打磨层面

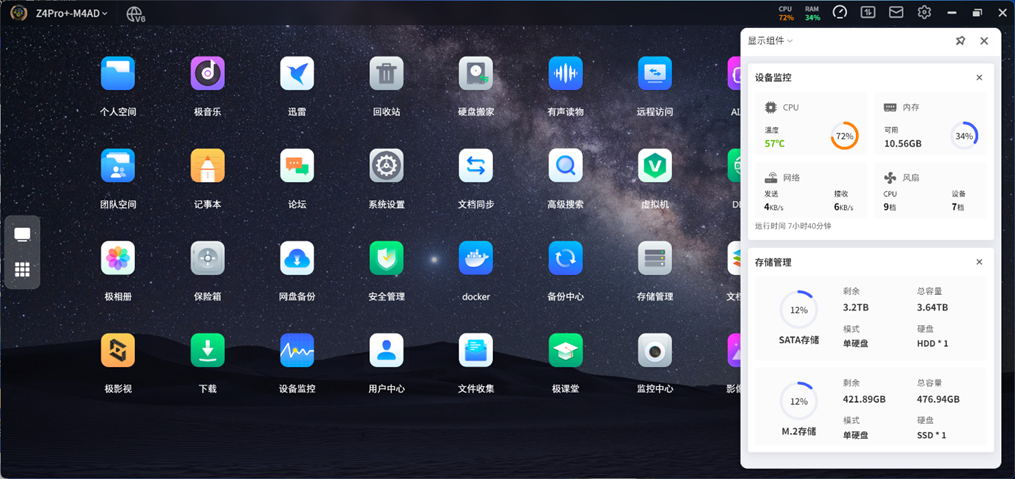

我这次在拿到Z4Pro+第一件事就是安装硬盘和拍一些细节,比如CPU的散热模块更大:

从质感上来看和企业级的P8是同款,而且风扇更大了,后续在初始化后备份和迁移数据,激活AI识图功能会消耗大量的CPU资源,从观察来看,CPU在高负载下温度也没有超过80°(室温26°),这些相比上一代就做了很大的提升,也可以说极空间也在积极聆听用户的声音。

另外在前置出风口盖板上也做了一些变化:

可以看到单一改版升级为分体式盖板,贴合处的出风口更大,更有利于热风排出,同时保留美观。电源方面在上一代已经升级为航嘉电源,新款继续沿用,不过略有不同在于DC接口外有了圆环状态灯:

而底部的固态硬盘和内存扩展盖板打开后也发生了不小的变化:

可以看到布局和做工等方面都得到了提升,更多的内容我们还是参考开箱解读:

开箱解读

包装还是和之前一样,外部牛皮纸箱+内部彩色包装,彩包内通过上下双层嵌入泡沫保护:

主机拿出以后底部包含配件包,配件包内容如下:硬盘螺丝包、新款十字改锥、六类网线、电源适配器:

另外新款的说明书保修卡外,还多了一个“魔法宝典”,相当于对极空间的特色功能做了解读:

另外“鼠标垫”(实际置于主机底部,做抗震降噪作用)做了新升级,采用缝边处理:

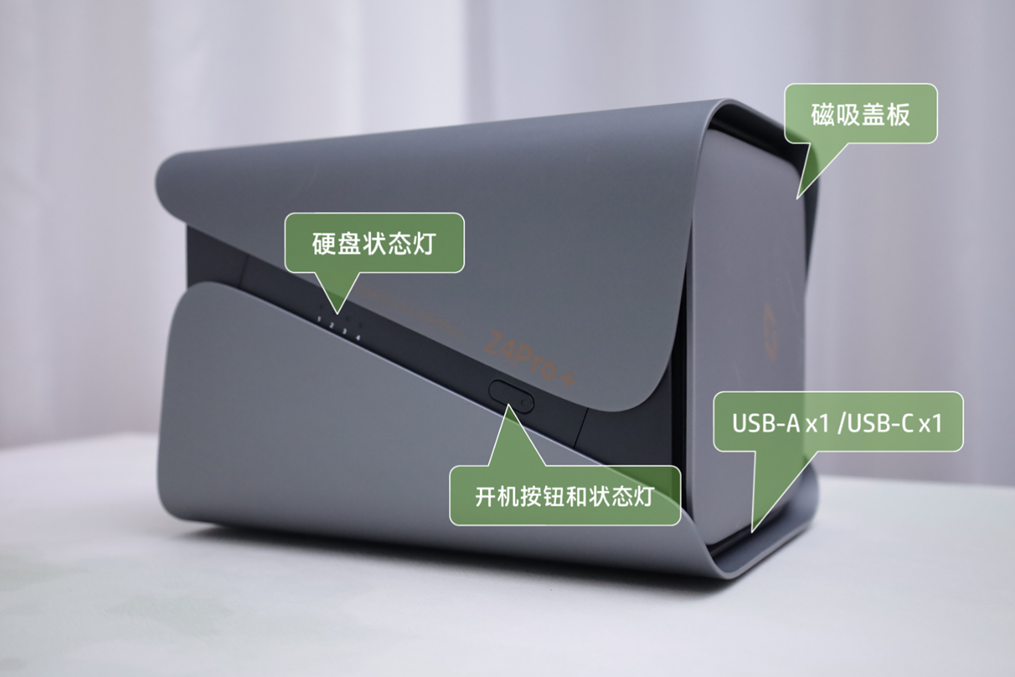

取出主机,从前方透视,效果如下:

初看没什么不同,从后方透视也是如此,甚至接口和上代均一致:

上述接口简单解读:

- HDMI 2.0a,可以直连电视等显示设备,基于手机APP或遥控器(选配)控制;

- 双2.5G电口,支持聚合或分别接入两个子网等多种模式玩法,适配虚拟机和Docker;

- USB 2.0,主要用于UPS的数据交互指令推送,USB 2.0的设计兼容性更好;

- eSATA接口主要用于A4扩展柜(会提供eSATA连接线)的存储容量扩展。

取出防尘网效果如下:

而前置盖板采用分体式磁吸设计:

硬盘仓、硬盘架和上代并无区别,采用抽拉快速装卸设计:

但细节还是略有不同,细看可以发现前置盖板底部多了状态灯,方便不同位置安装也能看到运行状态:

可以看到前面和型号铭牌下方的状态灯是联动的,开机后均为绿色,而硬盘状态灯红色表示未初始化,那么下面我们来初始化即可开始内部功能、场景的解读。

场景和功能解读

如果你是第一次使用极空间,可以参考说明书简单做个流程了解:

- 基于Web或手机APP进行激活和初始化;

- 第一次激活需要极空间账号,便于绑定和管理,以及方便使用无感知内外网畅联。

如果不是第一次使用极空间,新采购设备准备升级或实现更大存储的扩容,一般有两种场景:

- 插入旧设备硬盘开机,在Web端或手机端选择无损移机,基于原有账号登陆;

- 系统会自动完成数据迁移和新固件升级以适配;

- 旧设备可解绑挂闲鱼回血。

- 插入旧设备硬盘开机,在Web端或手机端选择无损移机,基于原有账号登陆;

- 系统会自动完成数据迁移和新固件升级以适配;

- 旧设备通电reset解绑,主要差异在下面:

- 接入新硬盘插入旧设备,完成二次注册和初始化;

- 启用SMB或WebDAV,关闭访客模式;

- 在新设备“个人空间”中基于“远程挂载”旧设备,实现扩容甚至双机互备。

注意上述是大路哥多年的经验分享,远程挂载的SMB和WebDAV使用上略有区别:

- SMB属于即插即用,不用处于“睡眠”状态,不会实时保持通讯;

- WebDAV属于实时通讯,例如在极影视中外挂片源会自动更新,SMB需要手动更新。

如上第二种场景即是升级、又是扩容,并满足了双机互备的条件,可以更好的保障数据,同时两台或多台极空间也可以分别基于UPS更好的保障硬盘和数据安全性。在体验上主要登陆新设备,旧设备仅用于数据维护和扩容,在场景上会用到极影视(本身有扩容需求)、备份中心,这也可以看到极空间的扩展能力是十分优秀的,为用户提供了多种需求满足场景,退一步讲还十分省钱,有充分的利旧空间。

其次,极空间的SMB和WebDAV不限于远程挂载同品牌设备,也可以将之前的群晖、威联通等设备实现越级体验升级扩容,一方面可以体验到极空间的极致体验,一方面旧设备获得了价值(卖不了几个钱)。

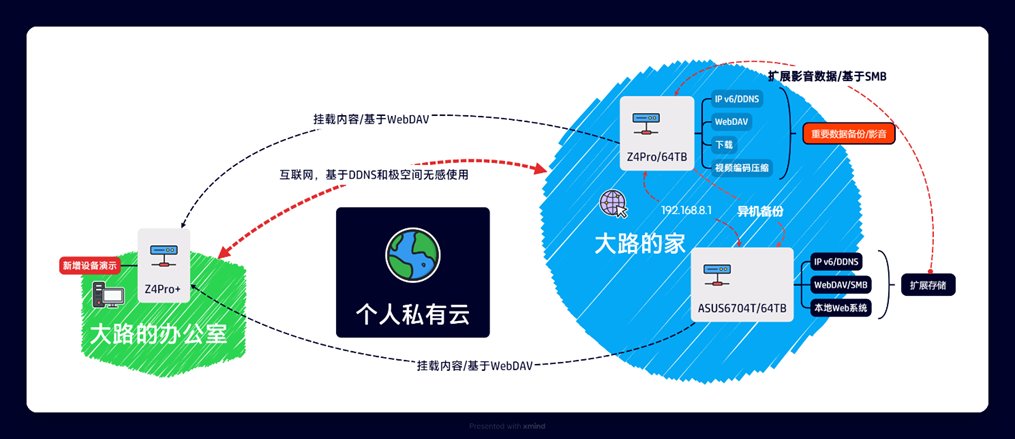

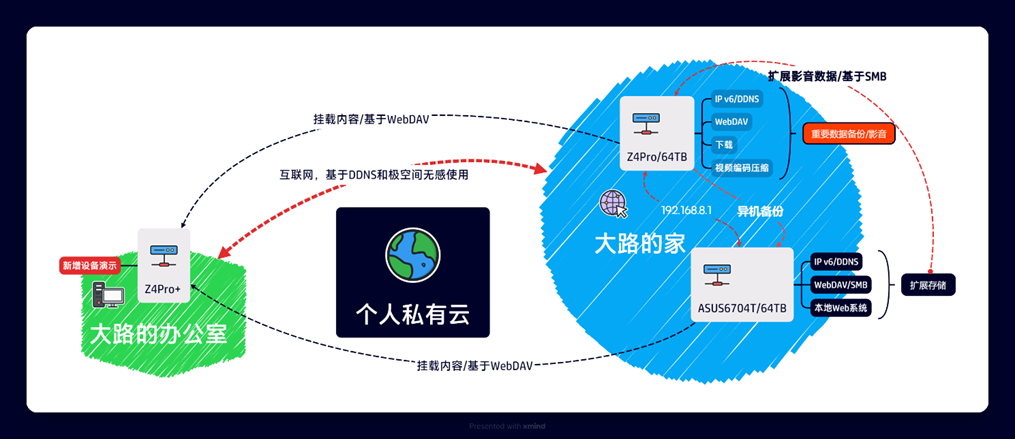

为了方便解读下面的内容,大路基于目前的使用场景和环境画了个示意图:

简单说明下:

- 红线表示原有结构和场景;

- 黑线表示结合新的演示设备临时扩展的内容和体验;

- 原来大路的办公室直接基于极空间的IP v6自动透传访问家里Z4Pro;

- ASUS6704T办公室不直接访问,新的演示加入DDNS和WebDAV实现。

这些操作并不难,下面会介绍场景和如何使用,有了思路就简单了。

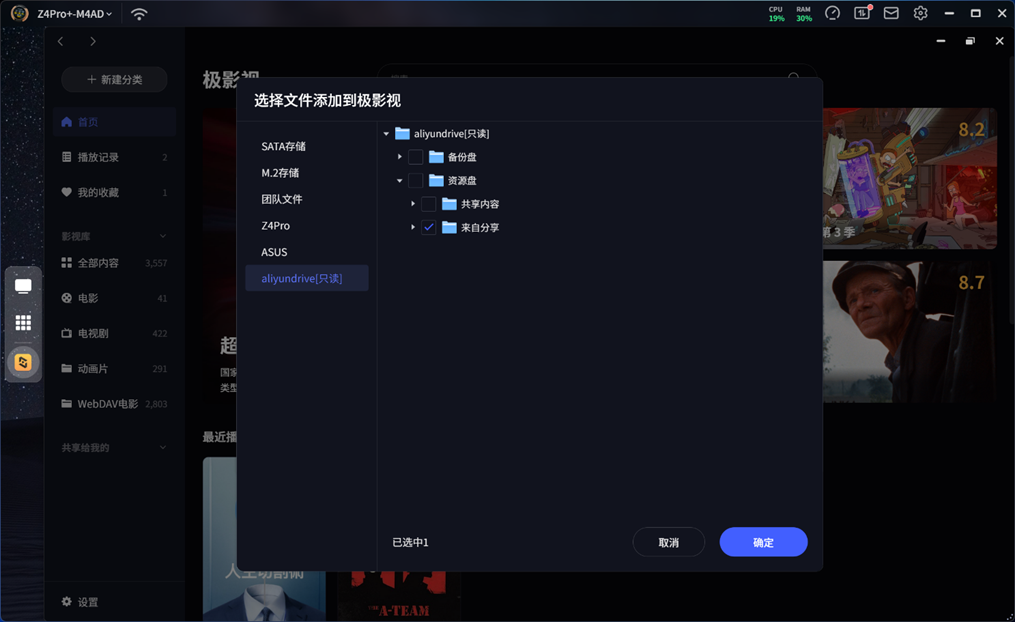

远程挂载和极影视的使用

如下可以看到在个人空间中远程挂载支持非常丰富:支持网络和公有云存储、网盘等扩展:

远程挂载可以在极影视、备份中心中使用(目前不支持极音乐、极相册),例如我们可以通过阿里云盘、115网盘或WebDAV等实现远程挂载扩容,直接在极影视中调取片源,并支持多端播放。

当然这里面也有一些细微的差异,比如WebDAV支持IP v6外联(SMB主要限于内部局域网),操作很简单,比如跨网络访问可以使用WebDAV,只要在对端配置好端口和启用服务即可,如下操作:

一般建议基于HTTPS加密传输,速度上没有太大的影响(除非对端设备过于老旧,性能低下)。填写后点击“确定”就可以获得左侧已经添加后的效果,默认是IP一栏+端口的命名,支持重命名别名,方便在极影视或备份中心调用识别。极影视中的操作很简单,在分类管理中可以进行调用:

如前面所述在WebDAV下远端数据更新后,极影视会自动更新刮削内容;如基于SMB需要手动更新:

手机端在分类上也可以操作“重新获取”以更新。

远程挂载和备份中心的使用

在备份中心是可以支持调用远程挂载目录的,所以我们可以基于这一点对于重要的目录实现自动化定时自动备份,如下可以基于极空间和极空间之间的数据打通,直接备份:

如下也可以支持远程挂载的目录,实现备份到其他设备:

如上是可以看到大路哥日常就是这么玩的,我这里有多台NAS,包含极空间和华硕,一个设备可以是一个别名目录,一个设备也可以是多个别名目录,基于不同的内容来实现联动和数据交互,优势在于感知上、操作上本质是一台设备的操作和体验,其他设备仅仅作为工具、窗口,满足扩容和双机互备。

如果上面的解读还不理解,可以参考如下大路哥在多台设备的挂载逻辑,如下:

比如在Z4Pro上基于局域网挂载了第三方NAS,建立了同步专用的目录别名;而在新Z4Pro+上直接基于IP v6(不在同一个区域和网络)分别挂载了Z4Pro和第三方NAS,极空间就可以做到这么强。

只要逻辑清晰、思路清晰、结合极空间的功能和特点想怎么玩就怎么玩。

对于这样的产品,购买后从来不会后悔,只会想要更多。

极影视新功能

极影视是极空间的一个标杆功能,也可以说是一张重要的名片,五年的发展变化很大:

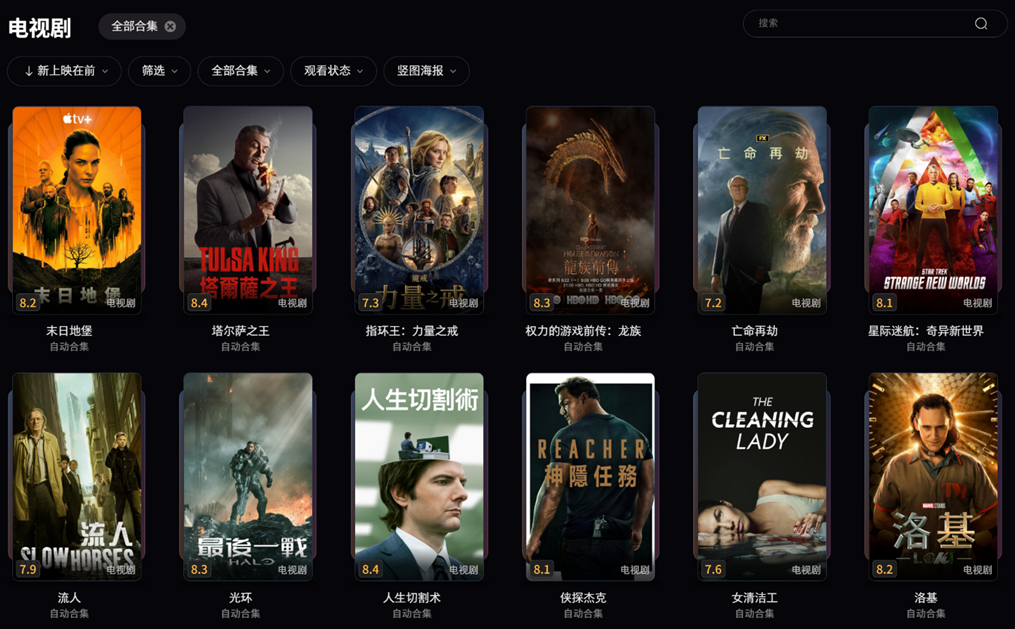

从快速刮削影视墙到支持多种来源数据、再到支持影视剧集单集介绍:

如上给大家分享的截图信息量非常大,可以说一定程度上模仿芝杜蓝光播放器,又超越芝杜。比如点击头像也可以联动本地已有的相关片源,这对于影迷爱好者来说是非常棒的一个功能。其它方面如新版极影视加入了影视LOGO展示,在下面实例中也可以看到拥有LOGO展示的片源不惧缩放:

从跨设备支持杜比视界,到非杜比视界解码支持也可以实时转码以正常画面播放:

如上动图大路哥的荣耀手机就不支持杜比视界解码,对于杜比视界的片源我之前就只能在电视、iPad、PC上播放,手机上就会泛绿或泛紫,而如上选择后就可以满足非支持设备的正常播放了,这就非常牛逼了。所以现在大路哥可以毫无顾忌的优先选择杜比视界片源,全平台完美播放。

字幕刮削再升级,作为一个五年以上的极空间用户,极影视的字幕刮削可以说是一波三折,极空间一直在不断的优化再优化,致力于解决新片的字幕不够及时的问题,以及下载失败的问题,从目前版本体验的效果来推出,我严重怀疑极空间云端做了缓存,这仅仅是为了用户体验更好,讲真是太宠用户了。大路哥目前基本不上字幕网站,基本统统的直接刮削解决,多个版本适配即可完美直接使用。

说到宠用户,聆听用户的声音已经是极空间的企业文化了,简单来说从网友要求的电影合集:

再到电视剧一样支持合集模式,也可以自定义专辑模式:

比如我们进入其中一部电视剧合集,可以看到整合的多季内容:

这一路过来,大路哥为了极空间抛弃了第三方Kodi,抛弃了芝杜蓝光播放器,现在是一个就搞定全部。但凡你对使用上有啥不满意,直接论坛提需求,等就完事了。

不同的用户对于细节上的关注也有所不同,有时候网友提交的建议其实也蛮有意思的,也不断的推进极空间将各个功能细致化。比如原来极影视中搜索电影,随便一个关键字很可能直接把相关演员包含该关键字的内容全部罗列出来,过多的内容导致了很难找到想要的结果,于是我就去论坛提建议:

然后等来的结果是这样的:

你看,这已经是网友提交的内容了,于是过了没多久,目前已经可以如此精细化搜索了:

如上不仅可以自动列出包含的相关信息,在展示结果中也做了分类:

这就是用户和极空间共同的成果,要想一个产品不好用,都难。

对于电影很严,可以看到极影视的功能、细节已经臻之化境,就没什么好介绍的了,不如看看极相册的相关场景,对于这一块极空间把AI发挥到极致。另外多提一嘴,目前极空间是支持全主流平台的私有云,涵盖了PC(Windows/Mac)、手机(iOS/Android)、平板(iPad/Android)、TV(Apple TV/Android TV)和部分机车系统,比如喜欢开车听歌的朋友可以直接基于机车系统登陆极音乐,无需手机挂蓝牙。

最后,即便你所使用的系统比较冷门,打开浏览器也可以无缝使用,只是部分功能受制于浏览器限制。

对了,目前极影视已经支持STRM格式文件播放了哦,当然大路哥是不用的,我喜欢屯本地。

说到本地再多说一句,极影视是支持离线播放的,较早的版本同步到手机会缺失字幕文件等适配,不过去年的时候早就解决这个问题了,而且UI都重新做了优化,体验和在线并无区别。所以在出差的时候其实可以快速的在家“缓存”几部准备看的电影,也是非常方便的。

极相册不仅仅是相册

最早的极相册主要基于场景和人脸识别技术,把相同的人主动分类,便于用户浏览:

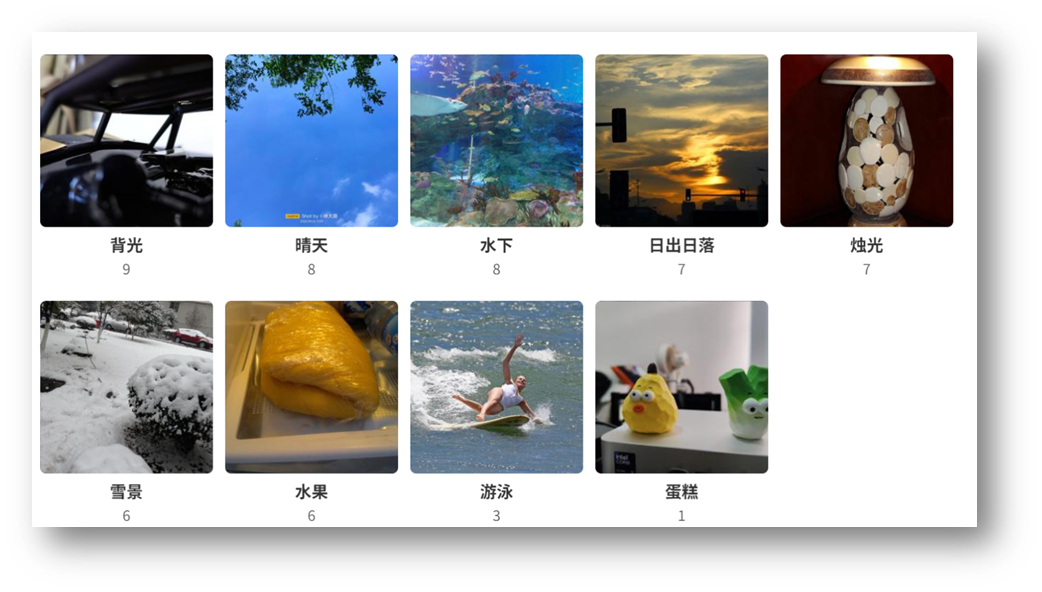

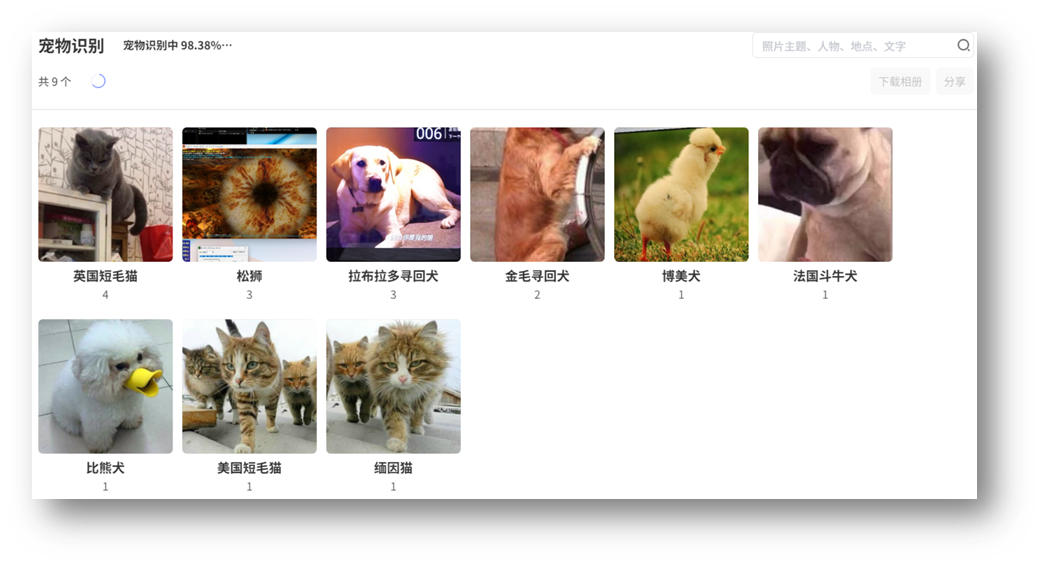

用户可以基于关系实现亲友、同学、同事等分类,还可以自定义,比如明星一类的。再后来就上升到大语言模型了,比如宠物识别、内容识别、内容中的文字识别:

比如基于内容识别可以归类证件照等相关照片或扫描件,且支持打码显示,隐私是基本盘。

对于场景和内容识别基于大语言模型也发挥到极致,比如:

虽然有些场景有识别错误的问题,但是极大的帮助用户缩小了范围。而细化的宠物识别一样的有意思:

同样可以看到有识别错误的情况,不过抛开那个“博美犬”不谈,其他准确率还是很高的。

从最早基于GIS地理位置信息支持地图搜图:

如上可以将地图不断放大,比如以大路哥的主要活动范围成都为例,可以细化内容到精确地理位置:

哪怕在一个公园,不同位置也可以分门别类列出来:

这种细节和较真精神,可以在极空间的很多功能中都能感受到,数码往往即赛博,而极空间至少是赛博的平方。类似上面的GIS可以很方便的展示小朋友的成长历程,同时极空间也专门做了“宝宝相册”,光宝宝相册还不过瘾,还弄了一个类似私有化的朋友圈功能,方便亲友之间交流:

不过大路哥不太喜欢用这个功能,毕竟孩子大了不太喜欢拍照了。但是对于新婚待孕的年轻朋友来说就是一个不错的功能,它能更好的平替“亲宝宝”、“宝宝树”之类的公有云APP,更不用担心个人信息外泄。

从个人到家庭,从家庭到宝宝的专属相册,极空间的每一步都考虑得更多,这样的产品谁不喜欢?

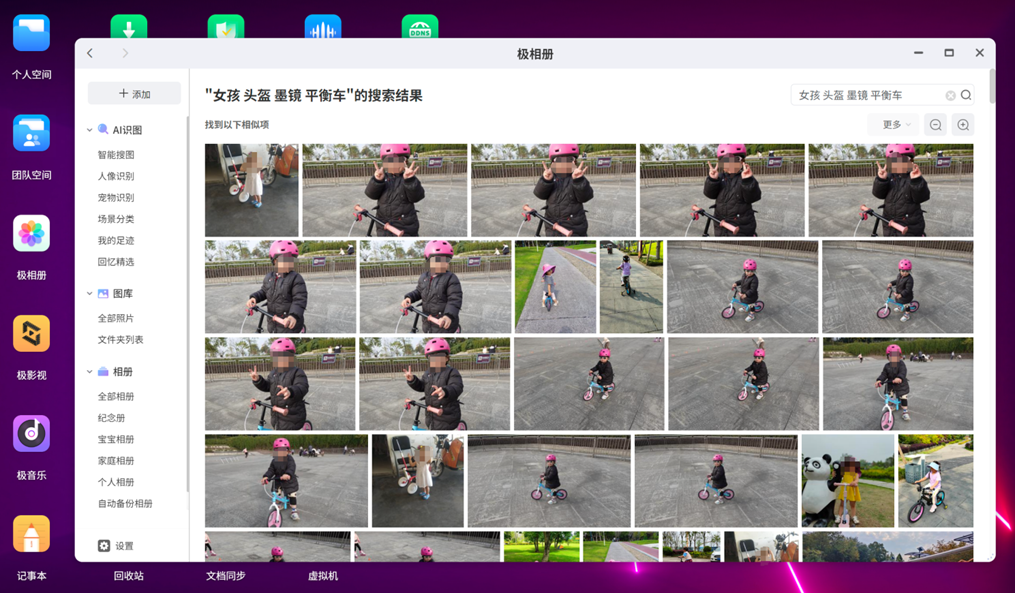

而在大语言的利用上,比如我们可以结合人物特征、背景或场景、一两个特征关键字进行搜图:

如上就是基于AI智能搜图的结果,对于大路哥这样的内容创作者,多年的测评积累了大量的素材,很多时候光靠分类整理根本不够,有时候借助AI的大语言模型来实现搜图,就非常高效。退一步讲,我基本把知乎上认识的数码博主都给安利了一波极空间,几乎人手一个,用了都说好。

对了,补充一句,极空间在去年已经可以基于大语言模型如上效果搜索视频内容了,真的很强。

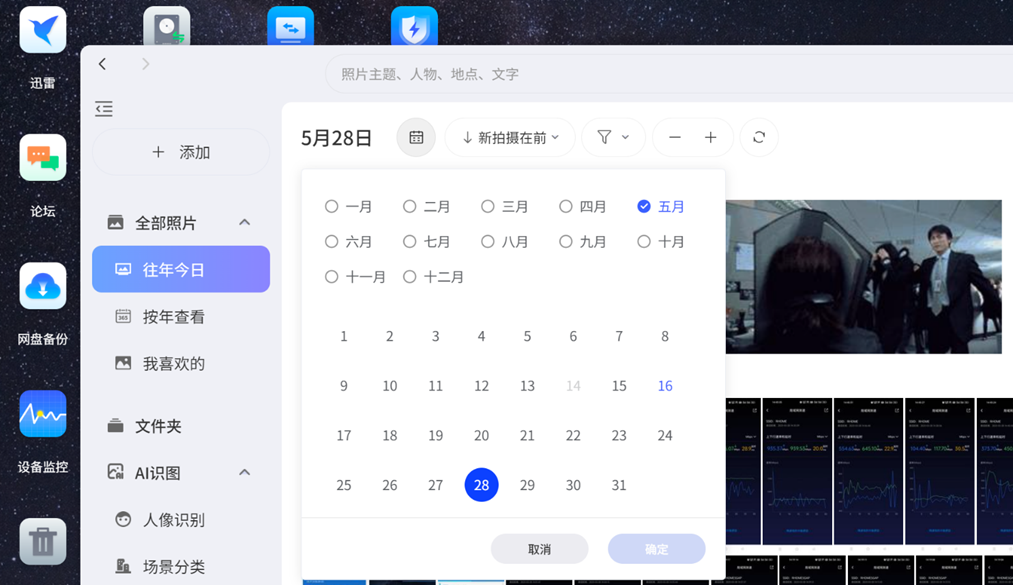

上述只是目前极相册的一些功能和场景展现,新的极相册2.0随着新的Z4Pro+会陆续更新,那么有哪些新的功能,或者说有什么改变呢?下面单独来讲讲:

极相册2.0再进化

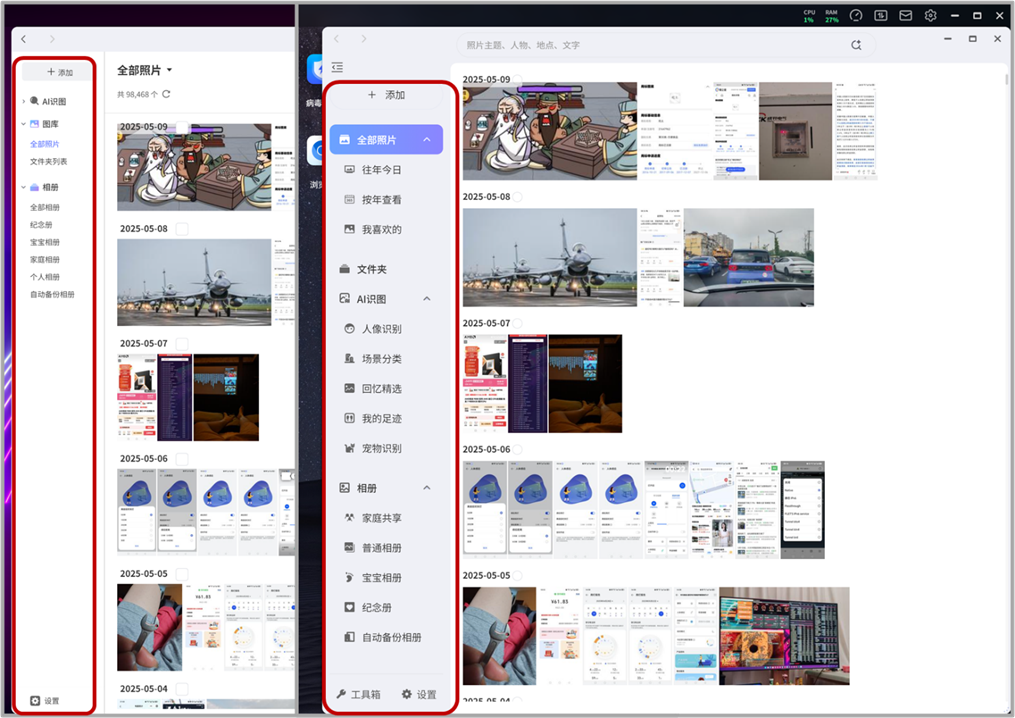

首先我们看布局和UI的改变:

看一看看到在同等画面下,极相册2.0改变很大,左侧菜单列表不仅文字更大,还加入了icon图标(图标意味着菜单可以吸附到左侧,更大的扩大右侧内容空间);在菜单上也做了【扩容】,引入了很多新功能;在原来的底部设置还加入了【工具箱】;而且抛开这些不谈,又没发现右边照片缩略图更大了一些呢?而且常用的搜索框也直接至于顶部的状态栏,操作更直观。

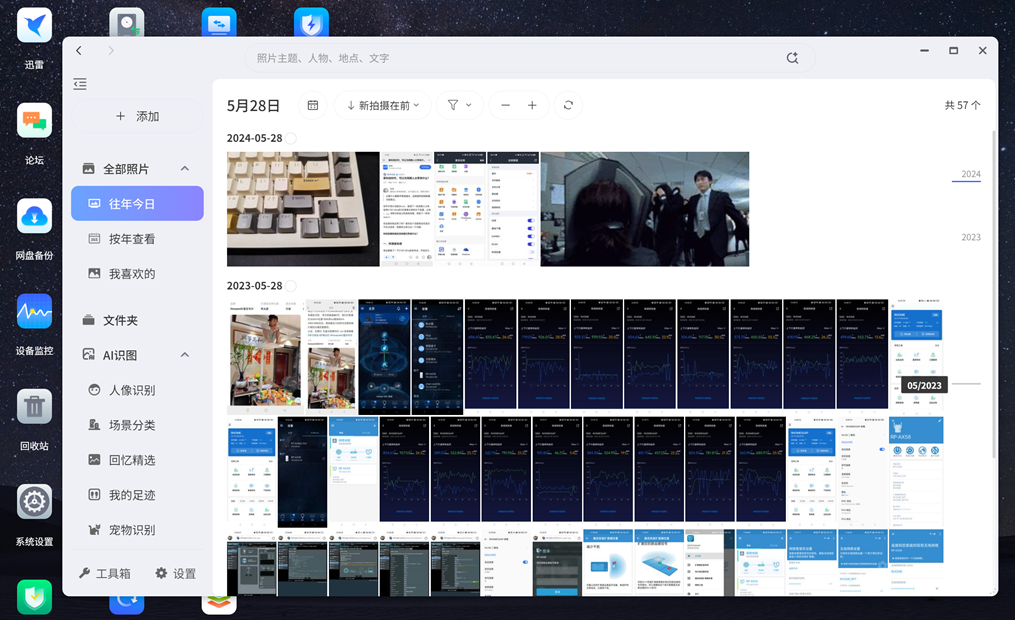

比如上面的【往年今日】功能,可以展现上一年、上上一年的今天,同步和创作了哪些内容。而且极空间强就强在这个不是完全自动的,还可以选择某一天来定义展现:

并提供了筛选、过滤、缩略图大小直接调整和刷新等常用功能。

如果你的内容够多,还可以基于【按年查看】,可以了解每年创作的内容数量,因为上述大路的演示主要是基于手机的自动备份,所以内容并不是特别多,但是如果在十万张照片以后就特别有意思了。

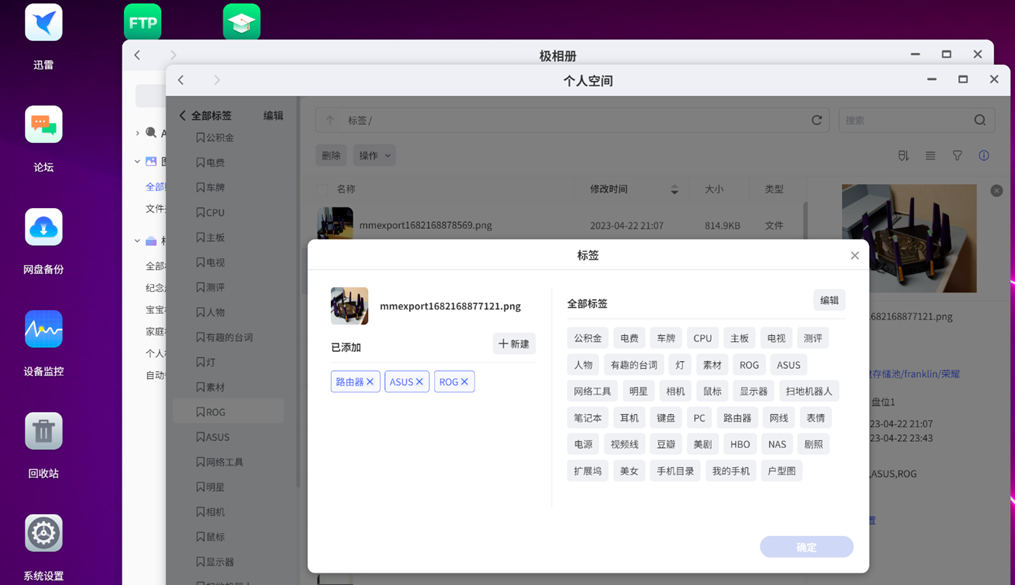

而照片数量多了以后,要快速的找到相应的内容除了前面的基于AI的【自然语言搜索】外,极空间之前还有一种办法,就是给对应的内容做标签,比如这样:

这种操作需要结合【个人空间】来实现,可以针对一个照片定义多个相关的标签,结合标签来筛选内容,缩小范围,快速找到。新的极相册2.0结合目前的社交习惯,把【喜欢/收藏】利用起来了:

如上把日常点击了喜欢的整理到一起,可以基于上图中的全部展示,也可以基于时间来列表。那么我们结合极空间的手机APP,在浏览内容的时候也可以在发现好玩好看的图片顺手一点【喜欢】就加入了收藏。

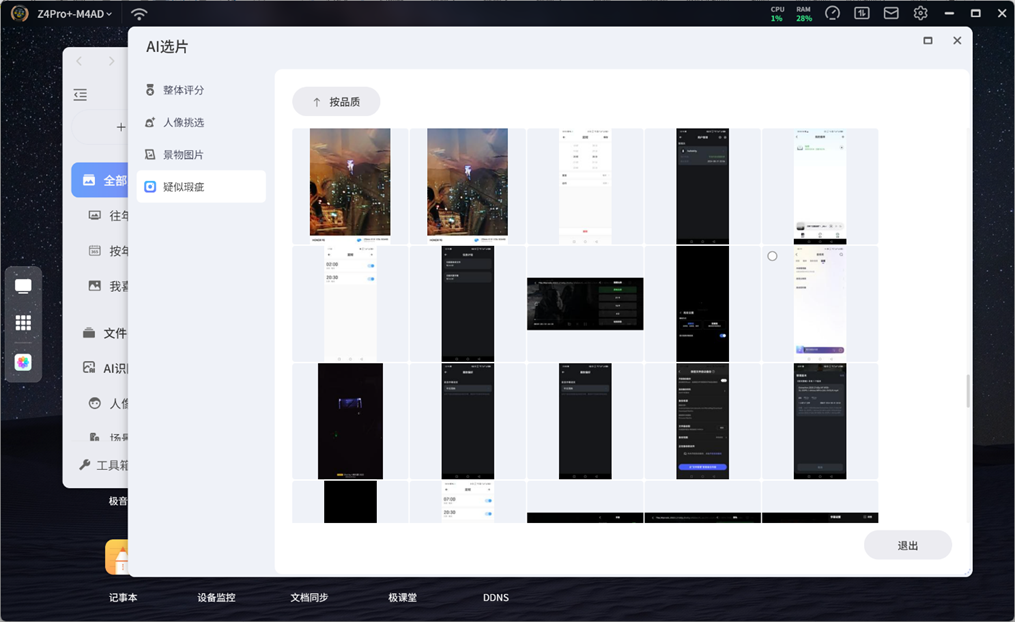

那么极相册2.0新增的工具箱有什么用呢?如下:

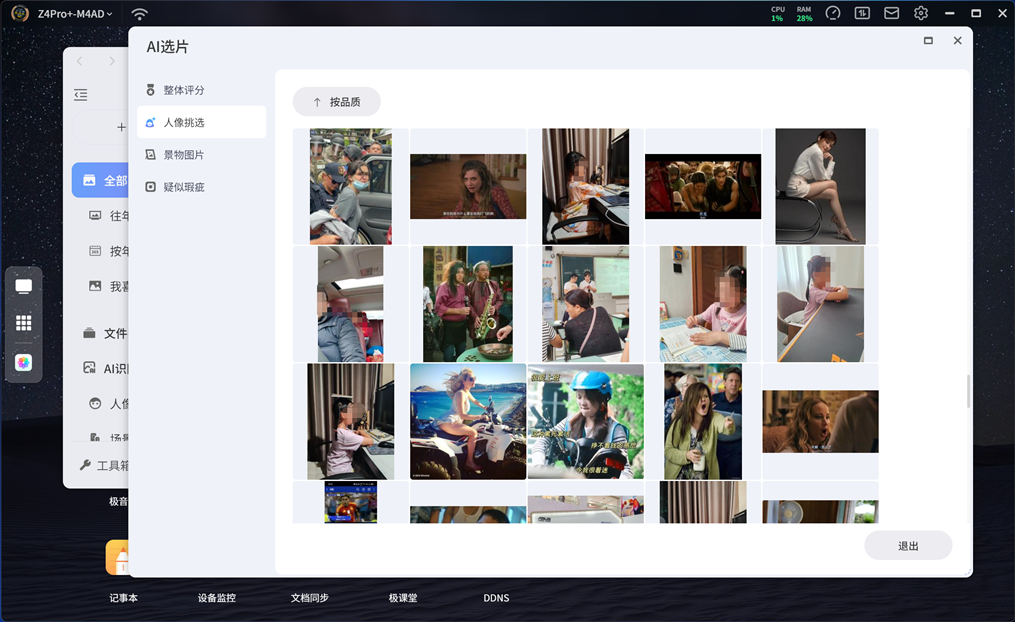

可以看到整合了已有的【照片去重】和【相似照片】并加入了【AI选片】,顾名思义这个专业上可以协助摄影师玩家,普通玩家使用也可以总结自己废片率有多高(T_T)。初次使用需要跑后台,跑完可以看到:

包含了【整体评分】、【人像精选】、【景物】、【瑕疵】等几个分类,不过有一说一,目前这个AI的算法还比较一般,导致筛选的效果不尽人意,比如疑似瑕疵中包含了大量的截图,虽然也找到了废片:

不过从使用了这么久极空间的体验来看,这个功能只要做了,后期会逐步完善,完善到可怕的地步。比如参考之前就有的重复照片清理来看,筛选和策略就非常成熟:

可以很轻松的设置即可自动化,无需过多的人工干预。不过说到重复照片和相似照片:

这两有啥区别呢?简单来说重复就是完全一致的内容,而相似类似于一秒快门你拍了多张,或者在同一个场景拍了多张相近的照片,看是否需要批量找出来清理不用的,退一步讲相似更多就离不开人工干预了。

整体来看极相册2.0在原有的基础上UI做了重大优化,引入了更多细节和AI上的功能,主旨是借助AI方便用户面对巨量的海量的照片机型归类、处理、自动化处理。以往的功能愈发成熟,新的功能还待进一步打磨,也建议大家在使用中遇到什么问题,或者对于处理的结果有什么不同的看法可以到论坛提报。

4K转码超省空间

其实在前面的硬件提升上已经讲了这个功能,这里简单做一些补充和经验分享。

首先转码仅支持本地存储,不支持SMB或WebDAV或网盘,这个很好理解,远端会影响执行效率。下面我们简单建立一个任务来解读推荐设置参数:

如上添加文件,添加后仅需两步,①选压缩比,推荐30%(请无视“画质模糊”这个定义,实际并不会糊,硬件升级部分有解读),其他均不要修改,保持原有分辨率和原有格式(很重要),然后直接开始。

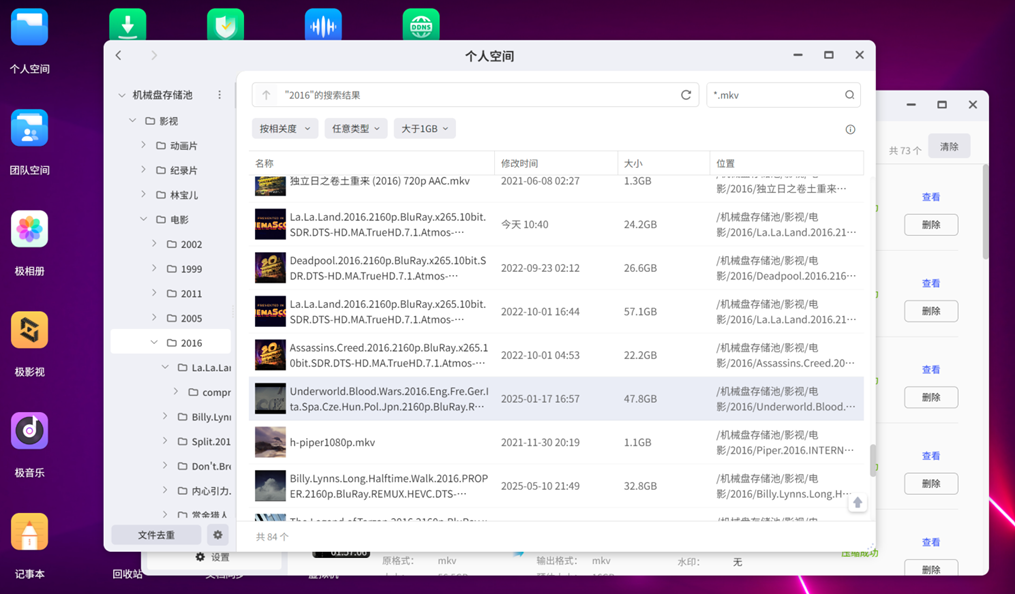

那么一般如何筛选和查找容量过曝的片源呢?很简单,如下进入大目录基于如“*.mkv”和“大于1GB”来快速列出,找到对应的路径位置,然后添加任务即可:

生成的内容默认为“源路径”,但实际是在源路径下创建一个“compressed video”文件夹,压缩后的视频存储在该目录,所以不会被覆盖,也方便用户对比生成结果,所以这些细节是做得非常OK才推送的。

IP v6全域无感直连

这是一个非常重要的升级,在该功能支持之前大路哥是基于自己的域名通过DDNS+IP v6来实现的,那么和极空间主动提供全域无感直连的区别是什么呢?

- 注册域名需要花钱;

- 注册域名需要备案;

- 备案需要购买云主机,还得花钱。

当然大路哥有自己的网站,所以不算额外支出,但是如果你没有,那么每年就需要多套五六七八百。

那么极空间的全域无感直连具体是指啥?什么原理?大路简单解读:

- 极空间作为联网设备,本身可以和极空间云端通讯,本质可以解决DDNS的问题;

- 所以登陆时极空间服务器把设备IP v6下发到客户端,客户端直接基于IP v6透传访问;

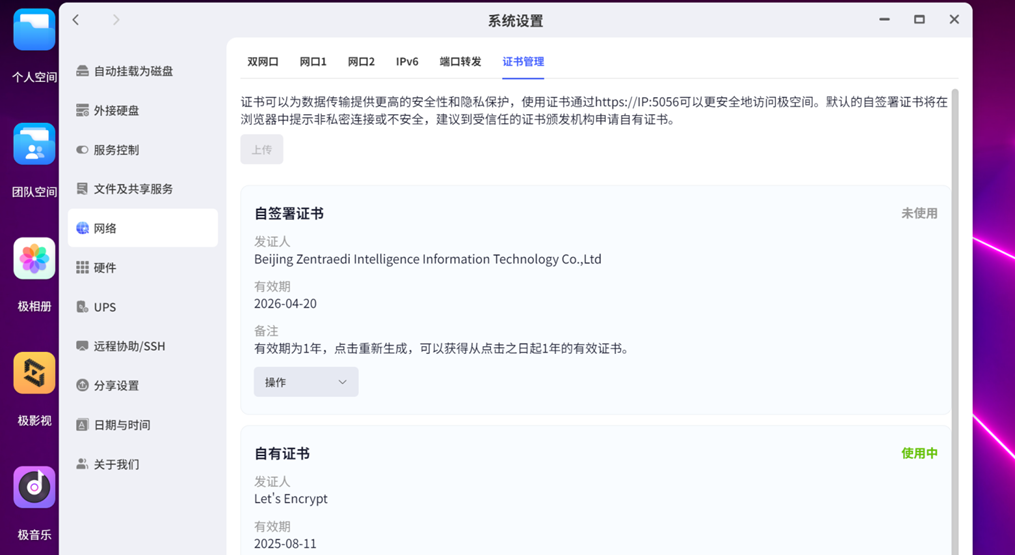

- 然后极空间本身提供了一套证书系统,可以实现免费的加密传输:

如上目前也支持自动签发Let’s Encrypt证书,一次申请后续自动续期,非常方便,适用于自有域名。

当然无论是自有域名走DDNS还是走极空间的全域无感直连,本质需要IP v6支持,而且毫无难度。

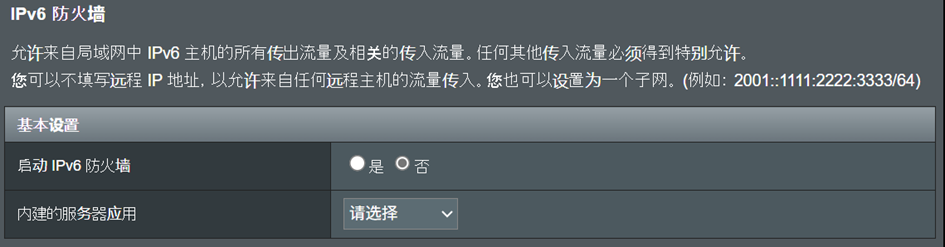

为什么这么说呢?从国内IP v6行动计划开始以来,国内家宽老早就支持了IP v6,主要的问题在于光猫、路由器默认启用了IP v6防火墙,IP v6仅限于单项直通——即仅可访问外部IP v6网络。所以如果基于光猫拨号,例外端口或禁用IP v6防火墙即可;如果基于路由器拨号例外端口或禁用IP v6访问墙即可:

当然访问IP v6资源,本地端也需要启用IP v6(除部分酒店不满足,几乎都满足),于是乎,当你再次基于手机账号登陆极空间以后,极空间识别两端均支持IP v6,那么就会自动切换为IP v6透传:

如上地球图标右下角多了一个v6,即表示当前连接为IP v6透传,没有任何中转,速度拉满。

这时候可能某些网友会提出问题来了,我把路由器的防火墙关闭了,安全何在啊?

首先你的电脑端自身有防火墙,比如Windows自带的Defender,而极空间也更新了安全能力:

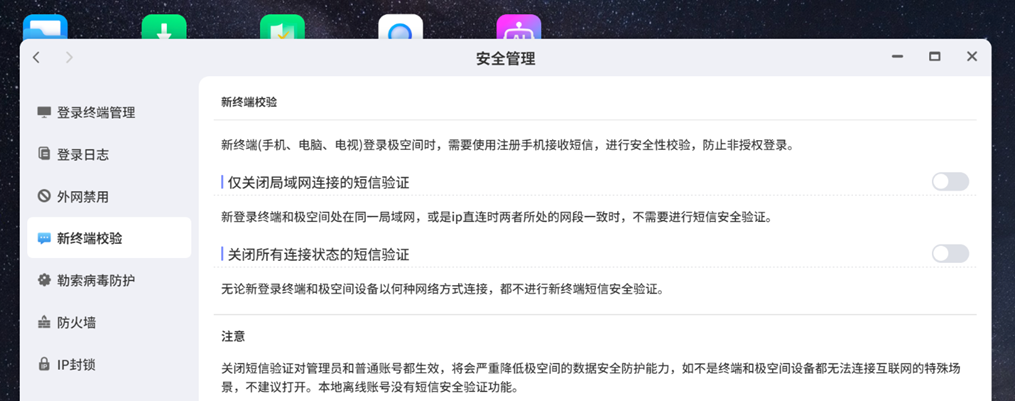

但是讲真,这玩意目前开了有点自讨苦吃,以我办公室为例,每次获取的IP v6地址并不固定,很难定制安全策略,一旦不在白名单我就需要蒲公英旁路盒子(我的B计划)进入内网登陆极空间调整安全策略。退一步讲IP v6地址本身就是一个星辰大海,根本无法全局扫描漏洞,再退一万步讲,新设备登陆极空间是需要收取短信二次安全验证的:

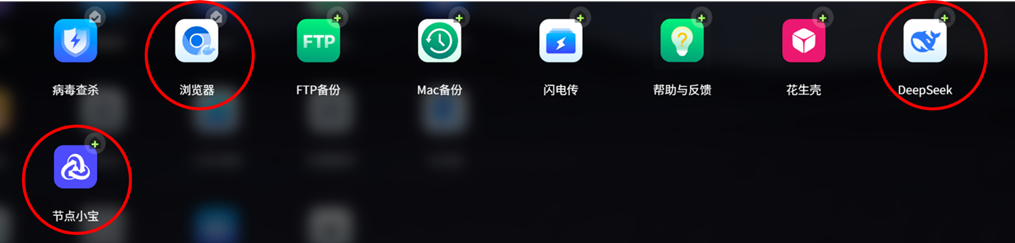

当然你再纠结我也不劝,可以使用节点小宝或者花生壳等付费的SD-WAN方案。

至于不是免费的吗?免费的带宽极低,要用肯定得付费,谢谢。

以大路哥前面分享的示意图为例:

我的办公室是没有NAS的,办公室260Mbps下行/160Mbps上行,家里宽带260Mbps下行/96Mbps上行,我日常拍摄的照片、视频素材、剪辑输出的视频都是直接自动备份到家里极空间的。按照上面的带宽办公室同步到本地速度160Mbps(20MB/s),办公室同步数据到家里96Mbps(12MB/s)。

一般我每天会创作40GB的数据,大概后台同步也就57分钟,完全是无感和无影响创作的。

如果你是电信宽带,一般上行为40Mbps,那么40GB理论就是两小时多点,也还行。

我在办公室是有电视的(大屏演示等场景使用),但多数时候其实我是开着电视直连极空间一边做事一边看电影的,而且速度上完全满足4K高码率原片直出,当然目前TV端也支持IP v6(需要电视支持),在这个体验上我觉得用图文来讲不太合适,回头我会补充一期视频来直接演示,所见即所得。

上面的视频是4K的,可以进入B站大会员播放,进入后有章节可选,但建议全部看完。本身也是一个其它方面的内容补充。时间略长,但是不浪费,重点会多次讲到。

关于其他方面就不再啰嗦了,简单做个总结,以及给大家分享一些当下的其他更新和即将开放的功能。

总结和补充

目前极空间有很多功能表面看起来毫无变化,实际本质迭代了无数个版本,比如虚拟化。还有一些功能看起来略有变化,实际上变化蛮大的,比如Docker,从开放权限到现在已经支持Compose了:

当然目前国内使用Docker有个很大的问题,大家也懂的,咋办呢?极空间即将推出应用商店了!!!

比如最近更新的如下应用,本质上就属于应用商店内容:

当然后续还会推出蒲公英,类似于一个旁路SD-WAN的Docker一键安装版,可以省一台硬件的钱。而且在Docker方面也即将推出手机版的操作,是不是很惊喜?我觉得好日子慢慢都会有的,而且越来越好。选择极空间本身就是一种优质投资方式,可惜他们没上市,要不双赢,一边用一边赚。

在选购方面个人推荐性能版,简单来说性能版CPU是标准版两倍,而价格不是两倍就是血赚。

Tips:大路个人更推荐珍珠白款,钛金灰类磨砂质感容易留下痕迹(虽然用抹布可以擦掉)。

对了,使用NAS一定要上UPS,至于为什么建议参考大路哥之前写的这篇文章,也包含更多细节解读:

[…] Skip to content 2025 年 9 月 21 日 Random News […]

[…] 极空间Z4Pro+新品测评,再进化 […]